说到气管切开,很多人会联想到“割喉”、“抹脖子”,光听就觉得非常恐怖。

但实际上气管切开并没有大家想象中那么可怕和复杂,之所以对气管切开如此排斥和顾虑,主要原因就是对气管切开不了解。

那么什么是气管切开呢?

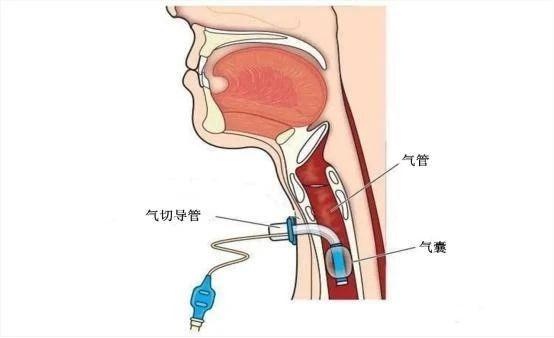

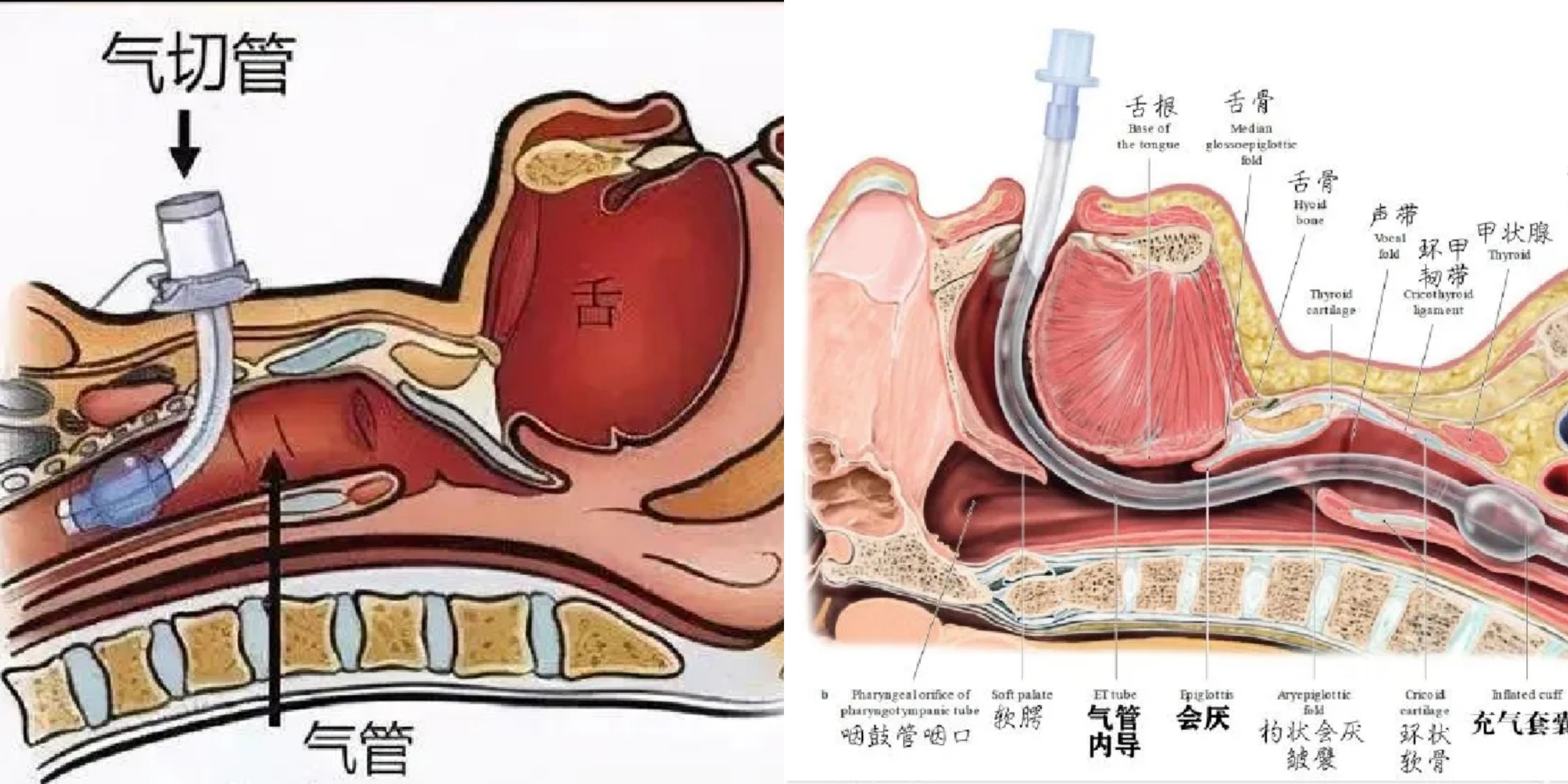

气管切开术简称“气切”,是建立人工气道的一种手术方式,在耳鼻喉科、神经外科以及ICU的临床工作中都十分常见。它是通过颈部皮肤造口,在气管上建立一个人工的通道,此通道的外口在颈部皮肤, 内口在气管前壁,通过一根L型通气导管,将气管开口于颈部皮肤。

哪些时候需要用到气管切开?

针对可能罹患脑出血、脑梗死、脑炎;也可能遭遇严重脑外伤、心跳骤停;长期卧床并伴有不同程度的意识障碍、呼吸功能障碍以及吞咽、排痰功能障碍。此类无气道保护能力的患者,根据病情行气管切开术,目的是保持呼吸道通畅,改善肺部通气及换气功能,便于下呼吸道分泌物的排出。

为什么插管后还要做气管切开?

气管插管和气管切开都是建立人工气道的方式,但气管插管有一定的时限性,不能做为昏迷患者的长期人工气道。因为气管插管可能导致咽喉部水肿、损伤,口咽部分泌物堆积、增加误吸等风险,目前研究建议气管插管时间最好不超过2周。因此针对预计长期需要人工气道的患者,建议在气管插管后2周内完成气管切开,以减少气管插管所带来的一系列并发症。

关于气管切开你要知道!

气切后病人将无法说话,因为我们的声门位于喉部,而气管切开部位在声门下方,气切后气流不再经过声门,所以气管切开期间病人将不能说话。对于神志清楚的病人,我们可以通过写字、图片、肢体语言等方式进行沟通交流。当病人意识完全恢复、肌力恢复、咳痰有力、吞咽功能良好时,就可以尝试堵管,堵管试验成功后可拔除气切导管,3-5天后气切伤口可自行愈合,拔管后患者呼吸气流再次从声门进出,病人便能恢复说话。而患者意识的恢复主要取决于颅内情况,气管切开并不会影响患者意识。

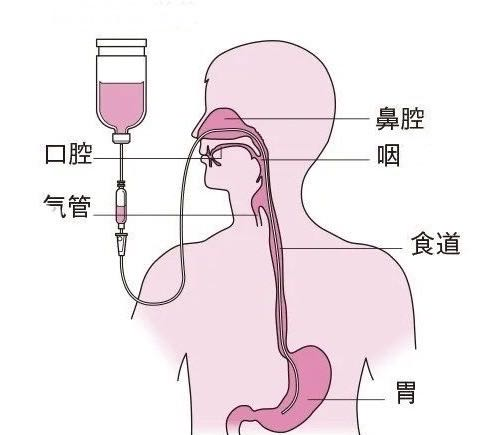

很多家属担心气切后不能进食,而绝大多数患者是可以通过鼻胃管或者十二指肠营养管进行鼻饲饮食的,只是喂食时需注意要采取半卧位、缓慢进食;当患者神志清醒并恢复良好的吞咽功能后方可经口进食,否则很容易出现呛咳导致误吸,后果将非常严重。

总而言之,气管切开是治疗危重病人的必要操作,在某些紧急情况下,还是挽救生命的重要步骤,它可以有效延续患者生命、提高病人的生活质量。虽然听起来可能有些吓人,但对于那些需要它的病人来说却是非常有益的。医生会根据患者的实际情况,提供最优化最合理的方案。

最后我们来总结一下它的优缺点

气管切开的优点:

1. 易于固定、不易打折、堵塞,吸痰更容易、病人更安全;

2. 便于做好口腔护理,舒适性提高;

3. 减少长时间气管插管带来的并发症;

4. 方便痰液引流,减少误吸风险;

5. 减少镇静剂的使用,有助于呼吸机的撤离;

6. 如果吞咽没问题,病人可以尝试经口进食。

气管切开的缺点:

1. 气切口护理要求高、对病房环境有要求;

2. 有创伤,气切后不能说话;

3. 操作风险:出血、气胸、皮下气肿、伤口感染等;

4. 后期风险:颈部皮肤瘢痕,气道瘢痕狭窄。

官方微信公众号

官方微信公众号

官方微信公众号

官方微信公众号