清晨的公园里,60岁的李大爷正气喘吁吁地做着跑前热身,膝盖却发出"咔咔"响声;健身房内,刚生完二胎的刘女士咬牙做着平板支撑,腰背隐隐作痛……这些似曾相识的场景背后,是全民健身热潮中潜藏的运动损伤危机。作为康复医学科的物理治疗师,带您走出这些减肥误区。

第一:看懂身体“警报”——肥胖指标评估,别只看体重秤!这4个指标更关键:

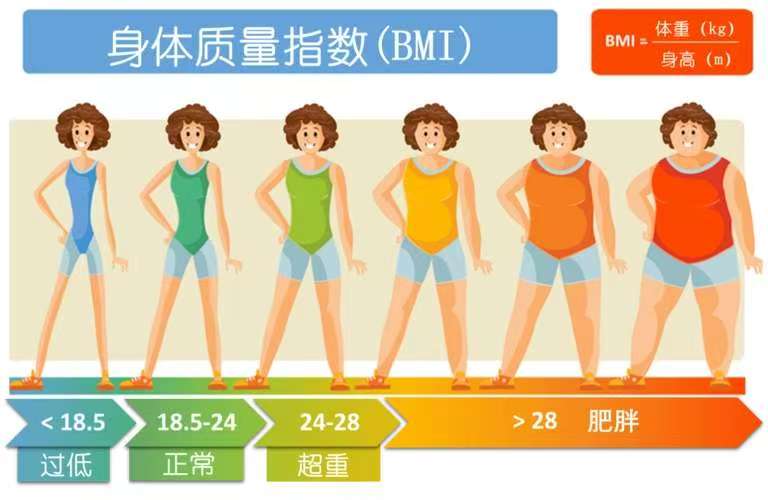

1、BMI(身体质量指数)计算公式:体重(kg)/身高(m)2警戒线:≥24(超重),≥28(肥胖);举例:刘女士身高1.65米,体重60kg → 60/(1.65×1.65)=22(正常)。

2、体脂率(隐形肥胖的照妖镜)

健康范围:成年男性为15%-20%,女性为20%-25%,肌肉发达者BMI可能偏高,但体脂率正常,而“隐性肥胖”者BMI正常,体脂率却是超标的。

3、腰围与腰臀比 危险信号:男性腰围≥90cm,女性≥85cm;腰臀比男性≥0.9,女性≥0.85

自测法:站直呼气,用软尺绕肚脐一周测量

4、内脏脂肪等级(通过体脂秤或CT检测)安全值:≤9级(>10级提示代谢疾病高风险)

四第二:减肥路上的"隐形炸弹",国家卫健委最新数据显示:我国成年人超重肥胖率达50.7%,但运动损伤发生率同比上升22%。临床上常见的"减肥伤"包括:

跳绳导致的跟腱炎(占运动损伤的18%)

错误深蹲引发的半月板损伤(占膝关节伤的35%)

突击运动造成的横纹肌溶解(夏季高发增长40%)

第三:动得聪明才有效——个性化运动处方,“量体裁衣”运动法,告别无效减肥

1. 不同人群运动推荐

大体重人群适合游泳、坐姿弹力带等训练,避免跳跃、长时间跑步。久坐上班族可以进行靠墙静蹲(每次30秒)、爬楼梯,需要做到每小时起身活动2分钟。产后妈妈的凯格尔运动、改良臀桥做起来,减少卷腹、负重等训练。

2. 运动强度黄金公式

靶心率 =(220-年龄)×60%~70%;代谢当量(METs):选择3-6 METs的中低强度运动(如快走=4 METs,骑车=6 METs。

3. 运动频率与时间

入门级:每天进行10分钟×3组,每周5天;进阶版:30分钟持续运动,每周150分钟(国家卫健委推荐)。

第四:防伤比减肥更重要——运动损伤预防筛查

3分钟自测,避开运动“雷区”

1. 基础筛查动作

靠墙深蹲测试:能否缓慢下蹲至大腿与地面平行?膝盖内扣或疼痛提示需避免深蹲

单腿站立测试:闭眼能否保持平衡>20秒?<10秒者运动时需加强保护

过顶举臂测试:双臂上举能否贴耳?受限者慎做高强度上肢训练2. 损伤预防“三件套”

运动前:动态热身(如高抬腿走、侧向跨步)运动中:佩戴护具(大体重者建议用髌骨带)

运动后:静态拉伸(重点拉伸股四头肌、小腿三头肌)

3. 高危预警信号

若出现以下症状,立即停止运动并就医:关节肿胀或持续疼痛>48小时,运动后尿液呈茶色(警惕横纹肌溶解),头晕心悸伴冷汗(可能过度运动)

"减肥不是短期冲刺,而是终身马拉松。"建议每周进行150分钟中等强度运动时,遵循"3个交替"原则:有氧与力量交替、上肢与下肢交替、动态与静态交替。记住:最好的减肥运动是你能坚持一辈子的运动。

这个夏天,让我们告别"月减20斤"的疯狂,用康复医学的智慧守护健康。当您准备开启运动计划时,不妨先到康复医学科做个"运动体检",让专业治疗师为您定制专属的"安全减重方案",真正实现"享瘦不受伤"的健康目标!

科普人员:王振波、周灵、娄真奎

官方微信公众号

官方微信公众号

官方微信公众号

官方微信公众号