随着人口老龄化、人们生活方式及习惯的改变,血栓栓塞性疾病越来越成为全球性的重大问题,抗栓治疗与我们息息相关。血栓性疾病包括:脑血管血栓、心脏血管的血栓形成、周围动脉血栓形成、肺血栓性栓塞等。血栓根据所处的位置不同,可以分为动脉血栓和静脉血栓。但你听说过血栓还有“红血栓”和“白血栓”之分吗。这两种血栓有什么区别呢?

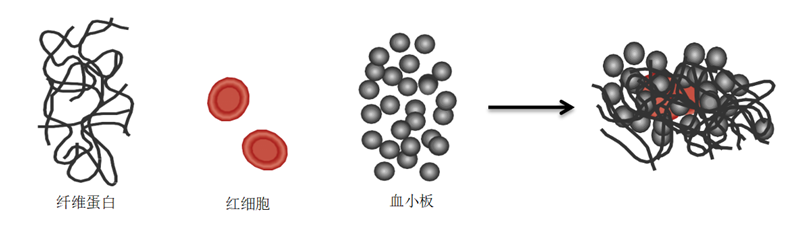

白血栓

“白血栓”又称为血小板血栓,发生于血流较快的部位,是动脉粥样硬化斑块破裂时,血小板聚集在斑块碎片上形成的小血栓。血小板是白色的,肉眼观察血栓呈黄白色。主要由血小板和纤维蛋白构成。常见于感染性心内膜炎、急性心肌梗死、急性脑梗死。治疗上通常以抗血小板为主,比如阿司匹林、氯吡格雷、替格瑞洛。

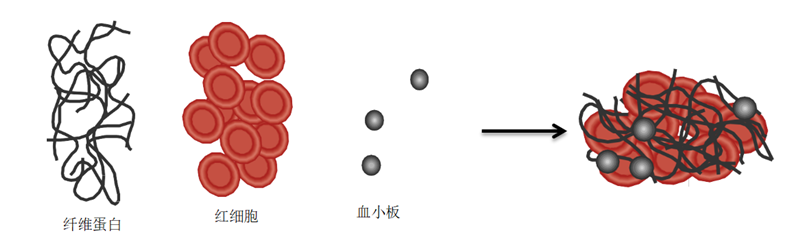

红血栓

“红血栓”通常发生在血流非常缓慢或者停止之后,主要由红细胞和纤维蛋白组成,而红细胞含有血红蛋白呈红色,所以血栓看起来是红色。常发生于下肢深静脉,血液在深静脉内不正常凝结引起静脉回流障碍性疾病,若为静脉新血栓,因与血管壁固定不牢,易脱落,造成急性肺栓塞。房颤患者也易形成红血栓,心脏不断收缩,血栓易脱落流到脑部,导致脑卒中。治疗上通常以抗凝为主,比如华法林、利伐沙班、肝素类等药物。

预防血栓

既然两种血栓的发生原因有所差异,预防方法自然也有所不同。

针对白血栓:预防动脉硬化斑块

预防动脉硬化,除了遵医嘱服用阿司匹林外,还可通过以下方法辅助预防动脉硬化:

1.平时需要注意适量运动,避免长时间久坐。

2.需要戒除烟酒,尽量不要喝浓茶咖啡,还需要避免一些高脂肪或胆固醇高的食物摄入量。

3.常吃不饱和脂肪酸,降低血胆固醇和血甘油三酯,帮助调节血脂,减少动脉粥样硬化形成,比如坚果。

4.补充纳豆激酶,一方面可分解胆固醇,调节血脂,预防动脉粥样硬化;另一方面可以激活酶原生成纤维蛋白酶,溶解已经产生的血栓,辅助降低心脑血管疾病发生风险。

5.如果患有高血脂、高血压、糖尿病等患者,需要多注意治疗原发性疾病,做好定期检查。

针对红血栓:预防下肢深静脉血栓

1.风险评估:鼓励对所有住院患者进行静脉血栓栓塞(VTE)风险评估。

2.一般措施:尽早下床进行活动,早期开始大腿、小腿及踝关节活动对预防下肢深静脉血栓具有重要意义。术后抬高患肢,促进静脉回流,保持营养均衡和内环境稳定,预防血液浓缩,没有液体限制的患者鼓励喝水,每天1500-2000ml。

3.机械预防:通过使用梯度压力袜(GCS)、间歇性充气加压装置(IPC)、足底静脉泵(VFP)等方法保护静脉内膜不受损伤、促进下肢血液有效回流、防止血液发生瘀滞,预防下肢深静脉血栓的发生,具体机械预防措施请咨询专科医生。

4.药物预防:遵医嘱进行个体化的预防性抗凝治疗。常见药物类型包括:普通肝素,低分子肝素、利伐沙班等。

总之,预防血栓要养成科学合理的饮食习惯,改善生活方式,适量运动,避免长时间久坐,戒除烟酒,控制血糖、血脂、血压等。出现身体不适症状后需要及时就诊,在医生的指导下使用相应的药物进行治疗。

官方微信公众号

官方微信公众号

官方微信公众号

官方微信公众号