提到人工耳蜗大家可能感到陌生,但人工耳蜗作为划时代的产物确能为听障人群建立沟通的桥梁,帮助重度极重度感音神经性听力损失患者重回有声世界,改善并提高生活质量。人工耳蜗是一种电子装置,是目前临床使用最成功的神经假体,人工耳蜗植入已经被证明是治疗重度及以上听力障碍恢复听觉的唯一有效的措施。

人工耳蜗之所以是一项伟大的发明,是其根据耳蜗生理原理研发的一种电子仿生装置,人的耳蜗及其毛细胞在听觉传输过程中起着重要的作用,对重度、极重度听损患者由于毛细胞发生退化、凋亡或病变损伤,即使助听器也很难提高其言语分辨能力,便可用人工耳蜗代替病变受损的耳蜗毛细胞的功能,通过植入体电刺激听神经产生听觉。200多年以来,学者们便一直在研究针对一类有大量的毛细胞损伤且最好的助听器效果欠佳或无效但保留有一定数量的听神经纤维和螺旋神经节细胞的患者,如何直接将外界声音信号转变为电信号直接刺激听神经纤维恢复听觉,局限于当时的技术限制,直到近20世纪80年代,随着电子技术、计算机技术、语音学、电生理学、材料学、耳显微外科学等各专业学科的发展,人工耳蜗才得以从实验研究进入临床应用。人工耳蜗作为现代医学的重要成果之一,是跨多学科的高新技术产品,并将耳科学从治疗传导性听力损失推进到解决感音性听力损失的问题。

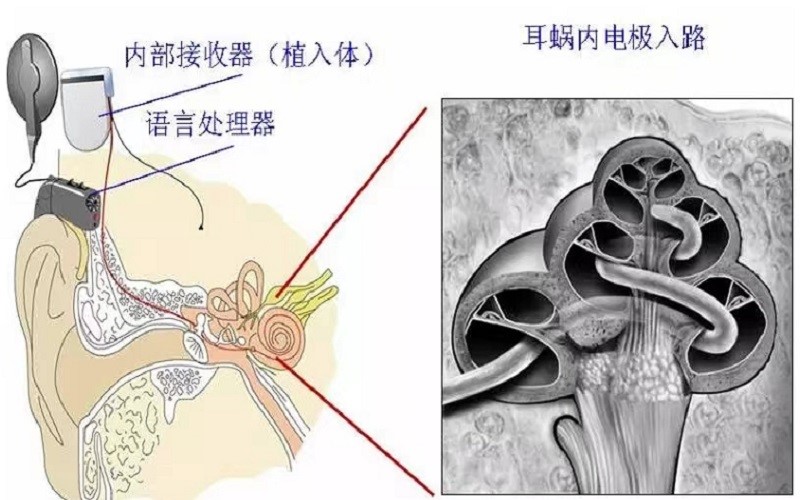

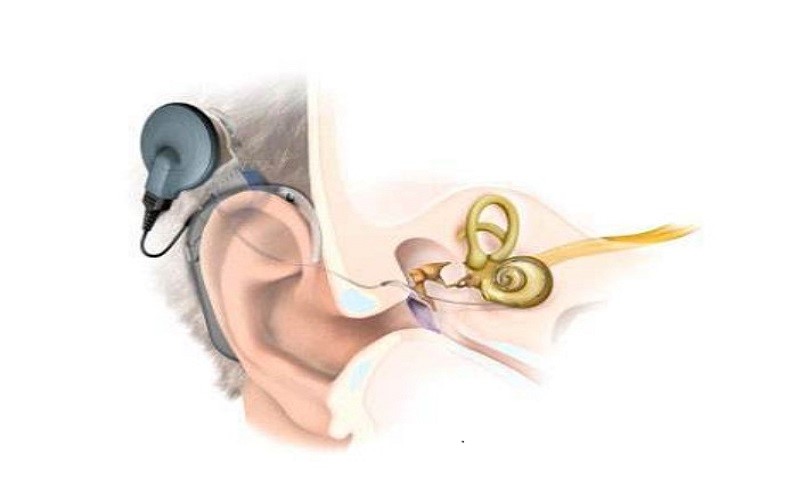

作为人工听觉技术当中针对听力损失患者开展的一项临床治疗技术,人工耳蜗的主要构造可分体内和体外两大部分:体外部分主要有麦克风、声音处理器、传输线圈;体内部分包括植入体接受-刺激器及电极束。在人工耳蜗的声音信号感知过程中,外界声音信号被转化为电信号在电极处产生电流刺激螺旋神经节细胞胞体或周边末梢,信号经中枢听觉通路传入大脑听觉皮层,从而引起听觉以及相应的行为反应。

人工耳蜗主要用于治疗重度或极重度感音神经性,适用人群分语前和语后听损者两类。对于无听力语言基础的语前聋患者,植入年龄最早在12月龄到6岁,植入年龄越早效果越佳,目前并不建议对6月龄以下患者植入耳蜗,但国外有2月龄患儿成功植入的案例。不论语前或语后聋患者凡双耳重度或极重度感音神经性聋佩戴助听器效果欠佳或不理想经听力学评估可行人工耳蜗植入,其次植入者和/或家属对人工耳蜗植入要有正确的认识和适当的期望值,且无手术禁忌症并具备有一定的言语语言康复条件。

总之,人工耳蜗的的成功应用不仅为大量的听障者带来了福音,也推动了听力学及听力康复科学的进步。

官方微信公众号

官方微信公众号

官方微信公众号

官方微信公众号